伦敦国王学院教授勒博《国际关系的文化理论》,609页,创造性地汲取古希腊的“精神”文化,从根本上颠覆我们对国际政治发展态势的传统理解,重述人类冲突的历史。

雅典和斯巴达为何难以避免“修昔底德陷阱”?两次世界大战的爆发有什么共同点?美国为什么要发动伊拉克战争……本书精选古希腊时代至伊拉克战争时期的典型历史事件,对勒博理论的效用加以拓展和验证,以新颖的视角诠释国家崛起与战争起因,并为前景理论的重构创造了契机。

- 优惠

- 超值换购

本书作者勒博以脱胎于古希腊人的动机与认同理论为基础,提出政治秩序与国际关系的建构主义理论。勒博的理论强调人类对自尊的需求,并论证了其对各个层次行为体的政治行为的不同影响。勒博发展了与四种不同动机——欲望、精神、理智与畏惧——相关联的理想世界,并分别阐析不同的动机如何产生相应的合作、冲突与风险。勒博对一系列历史案例进行分析,案例范围从古希腊时代延伸至伊拉克战争,通过案例分析对其理论加以拓展和验证,进而对国家崛起与战争起因进行了新颖的论述,并为前景理论的重构创造了契机。

理查德·内德·勒博 英国国家学术院院士,现为伦敦国王学院战争研究系国际政治理论教授、剑桥大学彭布罗克学院研究员,以及美国达特茅斯学院詹姆斯·O.弗里德曼(James O.Freedman)首席教授(荣誉退休)。勒博教授在其学术生涯中,在诸多领域做出了学术贡献,其中包括国际关系、比较政治学、政治理论、政治心理学、历史学、古典文学和哲学,并获得美英等国多项学术荣誉头衔和称号,主要著作有《国际关系的文化理论》《政治的悲剧观》《政治秩序的兴衰》《国家为何而战?》《告别霸权!》等。

理查德·内德·勒博已写成了一部具有伟大理论力量和历史意义的专著。如此重要的研究,唯有在历经多年的思考和探索之后方能产生,必然在未来的许多年中为人诵读。

——罗伯特·杰维斯 哥伦比亚大学

这本书涉及的历史研究跨越了2500年,汲取了诸多伟大思想家的著述。尽管我估计仅有 少数读者能够完全参透勒博得出的结论,但是我非常确定的是每位读者都能乐在其中——假如读者没有宽阔的视野,恐怕无法读懂这部杰作。

——克里斯·布朗 伦敦经济学院

勒博在国际关系领域的研究和发表是首屈一指的,其著作*与众不同的地方不仅在于其研究的广度和精致程度,而且在于其研究是真正跨文化的。

——保罗·卡特利奇 剑桥大学

理查德·奈德·勒博超越了华尔兹、基欧汉和温特。他所著的《国际关系的文化理论》宣告了一种决定性的知识框架的出现,可称之为“心理学的建构主义”。勒博结合了古典和现代的深刻见解,用于剖析认同的心理,使我们对国际政治发展态势的传统理解立即取得了根本性的突破。

——雅克·海曼斯 南加州大学

《国际关系的文化理论》详尽阐述了古希腊人对心智的理解,并通过对一系列案例的研究来证明心智与外交政策、国际关系的相关性。本书的主要论断是,现代社会科学忽视了古希腊术语thumos(好将其表述为“精神”),其实这一术语依然是人类行为的一个重要根源。本书表达了古希腊人的一种洞见,即自尊不仅是人类的一种重要需求,还经常与人的欲望相争,乃至胜过欲望。在修昔底德、柏拉图和亚里斯多德看来,人们要实现自尊,就要在社会重视的活动中胜出。我在本书中加入了家人与同龄人对人们实现自尊的影响。也就是说,假如可以赢得那些对自己至关重要之人的称赞,人们便会感觉良好。现代的公民经常将其对自尊的需求,投射到自己的国家。因此,古希腊术语thumos(意为“精神”)促使人们去争取国家的地位和荣誉。一旦人们的这种争取受阻,或者他们的国家遭遇轻慢,就会引起他们的愤怒。也就是说,“精神”既是国家团结的主要缘由,也是国际冲突的主要缘由之一。可以说,这也是中华人民共和国与美国之间存在紧张关系的主要缘由之一。

《国际关系的文化理论》阐明了一种基于“精神”的政治学范式,并将其呈现为一种 用于理解国际关系的看似完美的政治学范式。我断言,对于冲突、合作和承担风险,“精神”、欲望和恐惧会产生截然不同的逻辑,并产生不同的层次体系。基于“精神”和欲望的层次体系对应于不同的正义原则:公平与平等。与我的理论中理想化世界正好相反,在现实世界中,欲望、精神和恐惧总会在某种程度上有所呈现,有时还会导致国内外政策 自相矛盾。这三种动机的相对重要性,取决于理性能够在多大程度上约束、培育精神和欲望。假如恐惧已经凸显到令理性对精神或欲望失去控制,那么自我克制便会让位于自我放纵。在这种情况下,其他人会担忧自己满足欲望和表达其精神的能力,甚至担忧自身的安全。在更深层次上,欲望和精神的相对重要性的变化,要归因于社会内部的价值观和物质条件的变化。

《国际关系的文化理论》是我所著三部曲的第二本书。在我的三部曲中,本是2003年出版的《政治的悲剧观:伦理、利益和秩序》,第三本书是2018年出版的《政治秩序的兴衰》。在《政治学的悲剧观:伦理、利益和秩序》中,我像修昔底德那样在(国际)社会的个人、国家和区域三个层次之间来回反复,以更好地了解它们是如何发挥作用并相互影响的。古希腊人表述问题的方式,与我们对“分形”的理解并无不同 。古希腊人认为,不同层级的秩序依然会展现出相同的模式。对于修昔底德和柏拉图来说,秩序、无序、均衡与失衡,以及发展与衰落,对于(希腊)人、城邦和希腊而言大致是近似的。早先,我提出一种秩序理论的承诺,这在当时显得有些轻率。所幸在我的三部曲中,第三本书兑现了这一承诺。基于这一秩序理论,第三本书解释了秩序是如何形成、演化和衰退的。我研究美国的民主制和中国的权威主义案例,试图借此证明我的理论的效用。为了实现上述这些理论和实践方面的目标,我借鉴了政治理论、历史、比较政治学、国际政治、民族学、心理学和文学方面的文献资料。

我曾在《政治学的悲剧观》中首次提出了一种新型的认识论,《国际关系的文化理论》在这种认识论的发展上又迈出了一步。其后,我出版的三本书也对此做出了贡献:《国家为何而战》(2010年)、《禁果:反事实与国际关系》(2010年),以及《麦克斯·韦伯与国际关系》(2017年)。这几本书还是一个涉及面更广的课题的组成部分,这一课题旨在重构我们探索国际关系(乃至社会科学)的路径。它们将政治行为的研究纳入了心理学、历史和哲学的范畴。其中,心理学不仅可以洞悉个人和群体的行为,还可以洞悉人类除了欲望之外的动机。此外,心理学还把理性的概念“问题化”,并将其置于文化的语境之中。历史揭示了文化和时代如何决定人类的某个动机居于主导地位,以及文化和时代如何引导这些动机。假使将历史与心理学相结合,会使我们意识到,每种文化和时代如何面对各种挑战,这些挑战曾对政治行为产生了深远的影响。政治哲学将我们的注意力引向了关于人类存续的重大问题,其中为醒目的问题在于,应该如何组织社会?应该由谁来统治社会?

在本书中,我从非常抽象的角度来讨论欲望、精神和理性。在我的三部曲的后一本书中,我也是从抽象的角度来探讨政治秩序的起源、演变和衰落。之所以这么做,是因为我效法马克斯·韦伯,相信社会世界中的微观和宏观的结果均高度依赖于语境,这是因为决策和政策通常具有路径依赖,还取决于影响力、学习和专门机构,有时还是偶然事件的产物。假如行为体的行为是理性的,几乎没有规范可以遵循,那么他们可能会根据其他问题和目标来制定决策。这使得他们的选择在那些专注于特定问题或决策的分析师眼中显得不完全理性。此外,结果及其后续影响是多个行为体之间复杂的,通常是非线性的相互影响的产物。因此,行为体的预期,就算是仔细评估的结果,也可能会使人困惑不解。无论如何,了解行为体为何如此行事只是一个起点。我们还需要知道他们的选择和行为是如何被积聚的。多个行为体做出的决定,部分取决于他们对(其他)行为体将如何回应的评估,部分取决于多种回应之间的相互作用。行为体的预期充其量是有根据的猜测。在这种情况下,好的分析策略是提出理想的类型,并将其作为叙述性解释或(特定)语境中预测 的起点。我所著的三部曲中的案例研究都是如此展开的。

对我的三部曲常提出的批评之声,并非认识论方面或经验主义的,而是文化角度的。一些批评家指出,我提出的普遍性论断是基于一个完全西方化的概念。我承认这种文化的渊源。但是,我不认为这种文化渊源会限制我提出的普遍性论断,原因有两点。古希腊对人类本性的理解,就像许多现代的概念(例如,血缘关系、焦虑和市场),具有普遍的适用性。诚然,如何表达人类的需求、动力和情感,是文化和现世语境的一种功能。古希腊人的表述只是进行分析的一个起点,分析必须继续下去,评估社会对欲望和精神的相对关注,以及社会如何引导和制约欲望和精神。这样的比较分析不仅可行,而且卓有成效。

修昔底德、柏拉图和亚里斯多德对秩序的见解,并非古希腊人所独有。我在《政治学的悲剧观》一书中描述了不同文化之间存在惊人的相似之处。古希腊、犹太、儒家和穆斯林的哲学家认为,共鸣和友谊是每个层面的社会聚合体中秩序的基础。依据近有关中国古典思想和中国明朝的研究,发现中国人与古希腊人是相似的。儒家与希腊古典思想家一样,均认为人性的特色取决于语境,而文化秩序先于政治秩序。儒家还认为,社会以外的人,或那些自视为自主行为体的人,更像是动物,这样的人对自己和周围的每个人而言都是危险的。儒家与亚里士多德产生了共鸣,他们都认识到工具理性的重要性。不过,儒家相信成功的行为和政策还会“涉及承诺、同理心、感情、相互支持和人类的义务。”

张锋指出,明朝皇帝为了达到预期目的,采用了一种工具主义的霸权主义战略。比如,明朝皇帝较少践行张锋所说的那种“表露的霸权”。所谓工具主义的霸权主义战略,基于儒家的礼节原则,寻求建立一种可以令各方受益的伦理关系。当中国与各方存在友好关系时,这种战略更有可能被施行。当它盛行时,中国赢得了邻国的尊敬,并为领国提供实际利益(比如,贸易和安全)。这种扈从关系可以媲美古希腊的“霸权主义”(hēgemonia)理想。铃木胜吾(Shogo Suzuki)则坚决主张,日本的政治思想和实践也具有与扈从关系相类似的特征。

康灿雄断言,将欧洲与东亚这两个区域体系加以比较,两个区域体系内部的战争数量存在明显的差异,这要归因于儒家的扈从主义实践。比如,从1368年朝贡体系建立直到1841年的中英鸦片战争,东亚区域体系中的中国、韩国和日本之间仅爆发过两次战争。总体而言,即使面对重大的权力转移,这三个国家依然保持了和平与友好的关系,这确保了东亚地区的稳定。毫无疑问,和平的关键在于中国文化的主导地位,以及中国不愿以牺牲其“文明的”邻国为代价来开疆扩土。区域内的其他政治单位接受了中国的首要地位,并试图在文化和经济上从中受益。韩国、越南和日本的精英复制了中国的制度、语言和文化习俗,这反过来促进其与中国的关系更为紧密且更富成效。在与中国专家与比较政治学者马丁·迪米特洛夫(Martin Dimitrov)合著的 《政治秩序的兴衰》一书中,我在探究亚洲时直接采用了中国的案例研究。我们的这个案例研究,是为了我的政治秩序理论的核心概念的普遍适用性,不过普遍适用性的前提是这些核心概念对语境具有适当的敏感性。

我相信,这本译著的出版正值中美关系乃至中国与世界其他国家关系的一个关键时刻。读者会从中发现一种截然不同的建构主义看法,比如,对大国目标的阐析,分析大国如何制定外交政策及其对其他国家的影响等。在此,我衷心希望中国读者体察这种建构主义的深刻见解,并使之有助于思考总体的国际关系,尤其是中国的国际关系。

《东方编译所译丛:国际关系的文化理论》

作者:(德)理查德·内德·勒博著

出版社:上海人民出版社

ISBN:9787208165472

出版时间:2020/7/1

开本:16开

页数:609

定价:138

目录:

中文版序言

致谢

第1章导论

第2章畏惧、利益和荣誉

第3章精神及其表现

第4章古代世界

第5章中世纪欧洲

第6章由路易十四到法国大革命

第7章帝国主义与第一次世界大战

第8章第二次世界大战

第9章希特勒、布什及其之后

第10章总体发现与结论

参考文献

译后记

-

超低价17.9元!“自然国学丛书”3册,深入研究“中国传统文化中的传统科技”,如蚕桑丝织、颐和园景观的周易智慧、《国语》提到的“和实生物,同则不继”等,从不同角度介绍和挖掘中国科技内涵。

¥17.9 -

《孟森政法著译辑刊》全三册,收录史学家孟森,从清末至20世纪20年代发表在《外交报》《法政杂志》《申报》等报刊上的文章,集中展现了他对政法领域的关注与研究。

¥36.0 -

影印本《熬波图》,是中国第一部煮海制盐图解书,生动地描绘了当年上海下沙、航头一带的盐场设置、盐民生活和制盐工艺的全过程。全书现仅有47幅图片存世,每幅图下就画面内容有简要描述。

¥22.0 -

“自然国学丛书”7册,深入研究“中国传统文化中的传统科技”,如《周礼》的自然生态观、朱熹的自然研究、王夫之的自然哲学等等,从不同角度介绍和挖掘中国科技内涵。

¥54.0 -

“自然国学丛书”5册,深入研究“中国传统文化中的传统科技”,如道家的自然观、孔子的自然观、《周易》的科学理念、元气论等等,从不同角度介绍和挖掘中国科技内涵。

¥46.0 -

![[2025年4月新书]《女子力:当代日本女性生活意见实录》译者签名+题签本!日本90后00后女性的生活新哲学,关于身体、爱情、婚姻、生活、生育、工作、退休、养老等的新意见。结婚已不再是必选项的时代,女性该如何进行规划,过好自己的一生?](//imgt.bookschina.com/2025/4/26143k1f60x.jpg)

[2025年4月新书]《女子力:当代日本女性生活意见实录》译者签名+题签本!日本90后00后女性的生活新哲学,关于身体、爱情、婚姻、生活、生育、工作、退休、养老等的新意见。结婚已不再是必选项的时代,女性该如何进行规划,过好自己的一生?

¥39.8 -

裸背锁线装《京都千二百年》,日本建筑文化史专家与建筑插画泰斗强强联合,通过百余幅手绘插图,重现日本千年之都京都的规划与营造。书中附有京都古地图及784年-1994年相关事件年表,让读者更直观地了解这座仿唐古都的兴衰更迭。

¥39.9 -

战略思想家金一南所著《为什么是中国》《胜者思维》,立足百年未有之大变局,深度剖析中国如何在全球格局重构中抢占战略先机,揭示新时代的制胜密码。

¥39.9 -

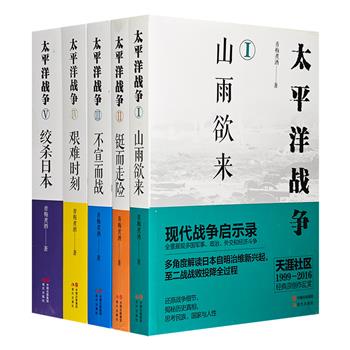

现代战争启示录《太平洋战争》系列1-5,天涯社区原创作品奖,再现第二次世界大战中,日本与美国等同盟国之间的军事、政治、外交和经济斗争,揭秘太平洋战争的历史真相

¥89.0 -

影印本《星槎胜览校注·中国之旅行家》,收录民国时代中外交通史家冯承钧编校、翻译的两本重要文献,分别对汉代张骞出使西域、唐代法僧玄奘西游、明代郑和下西洋进行了详尽的记录和考据。

¥22.0

![[2025年4月新书]《女子力:当代日本女性生活意见实录》译者签名+题签本!日本90后00后女性的生活新哲学,关于身体、爱情、婚姻、生活、生育、工作、退休、养老等的新意见。结婚已不再是必选项的时代,女性该如何进行规划,过好自己的一生?](http://imgt.bookschina.com/2025/4/26143k1f60x.jpg)

★16开平装,上海人民出版社出版。

★理查德·内德·勒博,英国伦敦国王学院战争研究系国际政治理论教授。

★该书获美国政治学会以杰维斯和施罗德命名的*佳历史与国际关系图书奖、英国国际研究学会苏珊斯特兰奇年度*佳图书奖。

★作者以脱胎于古希腊人的动机与认同理论为基础,提出了政治秩序与国际关系的建构主义理论。该理论强调人类对自尊的需求,论证了其对各个层次社会集合体政治行为的不同影响,并通过一系列案例加以拓展和验证。